Desde el principio tenía intención de hablaros sobre el Santuario de Arantzazu, ya que me parece una construcción muy interesante arquitectónicamente y porque reúne trabajos de varios artistas. Entre ellos se encuentra el arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza. En la asignatura de proyectos, el primer ejercicio que realizamos consistía en conocer a arquitectos y artistas de después de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos se encontraba Sáenz de Oiza. Al principio no sabía porque se me hacía conocido este nombre, pero al rato me di cuenta que muy cerca tenía una magnifica obra suya que muchas veces he contemplado

CONSTRUCCIÓN

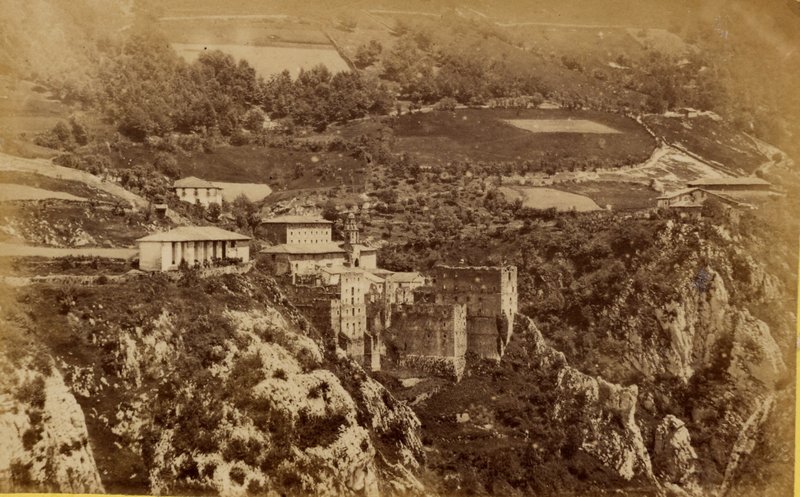

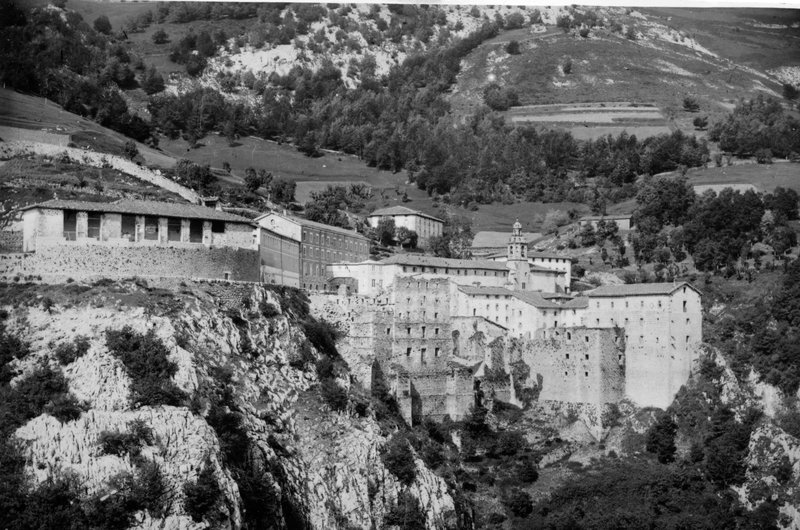

Desde la aparición hasta 1553

La historia de Arantzazu empieza con una misteriosa aparición. El pastor Rodrigo de Balzategui, recorriendo en soledad estos paisajes escuchó un cencerro desconocido. Cuando se acercó encontró la imagen de una Virgen sobre un espino blanco que le indicó la necesidad de construir una ermita: "Hijo mío, vete a tu padre carpintero y dile de mi parte que construya en este sitio una ermita que tenga por nombre Arantzazu. Para ello le bastarán tras chillas y siete tejas. Te aseguro que esa ermita será famosa con el tiempo, pues vendrán a morar en ella un sinnúmero de hijos míos queridos para honrarme con cantos de alabanza y la celebración de la Santa Misa". Así lo recogió el Padre Adrián Lizarralde en su Historia de la Virgen y del Santuario de Arantzazu.

La historia de Arantzazu empieza con una misteriosa aparición. El pastor Rodrigo de Balzategui, recorriendo en soledad estos paisajes escuchó un cencerro desconocido. Cuando se acercó encontró la imagen de una Virgen sobre un espino blanco que le indicó la necesidad de construir una ermita: "Hijo mío, vete a tu padre carpintero y dile de mi parte que construya en este sitio una ermita que tenga por nombre Arantzazu. Para ello le bastarán tras chillas y siete tejas. Te aseguro que esa ermita será famosa con el tiempo, pues vendrán a morar en ella un sinnúmero de hijos míos queridos para honrarme con cantos de alabanza y la celebración de la Santa Misa". Así lo recogió el Padre Adrián Lizarralde en su Historia de la Virgen y del Santuario de Arantzazu.

Esta primitiva ermita estaría formada por "dos muros paralelos en la dirección oriente al poniente unidos en su extremo oriental por otra perpendicular. Por el lado opuesto, un balaustrado de gruesos barrotes de madera a través de los que era visible el interior cerraba los muros. De un trapecio de palo sujeto en el punto de convergencia de las dos vertientes del techo colgaba una esquirla. Bajo el atrio y junto a la reja ardía una gran variedad de candelas mal acomodadas en torpe aparador. En el testero de la ermita se alzaba una mesa hecha de mampostería y sobre ella un nicho para recibir la imagen de la Virgen".

Esta primera iglesia fue destruida totalmente por el fuego la noche de San Juan Evangelista el año 1553.

Desde 1553 hasta 1622

Después de la destrucción de la primera iglesia, rápidamente comenzó el programa de reconstrucción. La intención era hacer una obra digna para la acogida de las constantes peregrinaciones que llegaban. Las limosnas fueron numerosas y provenientes de infinidades de lugares del mundo.

En los primeros años del siglo XVII se construyó el crucero de la iglesia y se transformó la casa de los religiosos. Convirtieron el primer piso en hospedería y el segundo en noviciado y enfermería. Esta obra fue realizada por el Padre Miguel Aramburu, siguiendo el tipo de arquitectura monástica del momento, consistente en un claustro conjunto a la iglesia en torno al que se colocaban las distintas celdas de los frailes.

El 14 de julio de 1622 vuelve a declararse un nuevo incendio que destruye parte del convento, sin embargo quedó la capilla intacta.

Desde 1622 hasta 1834

La reconstrucción tras el segundo incendio vuelve a ser rápida gracias a las aportaciones económicas de la gente. Respetaron la estructura pero le añadieron elementos decorativos y nuevas ampliaciones como una nueva panadería, un frontón y una biblioteca.

La abundancia de peregrinos, hizo necesario destinar un lugar adecuado para su alojamiento. Ya no era suficiente el espacio que se les había adjuntado dentro del convento. En seguida se adaptó un edificio aparte como hospedería, anexo a los muros exteriores de la iglesia.

En el año 1834, en la noche de 18 de agosto, en plena Guerra Carlista, se produjo un incendio provocado por los Miqueletes. Esta vez se destruyó todo por lo que la comunidad franciscana se vio obligado a abandonar.

Esta vez la reedificación de la Basílica se hizo esperar más que en ocasiones anteriores. En julio de 1844 se otorgó la licencia para reconstruir el edificio y las obras corrieron a cargo del vecino de Oñati Antonio Sanoner. En 1846 se bendijo la nueva iglesia. Algunos años más tarde, hacia 1878, los franciscanos regresaron a Arantzazu y se instalaron en su renovado hogar.

A finales del siglo XIX, los guardianes de Arantzazu decidieron emprender una importante obra de ampliación y mejora del Santuario. Se embelleció la iglesia, se construyeron edificios anexos y se encargó un nuevo retablo para la Capilla Mayor.

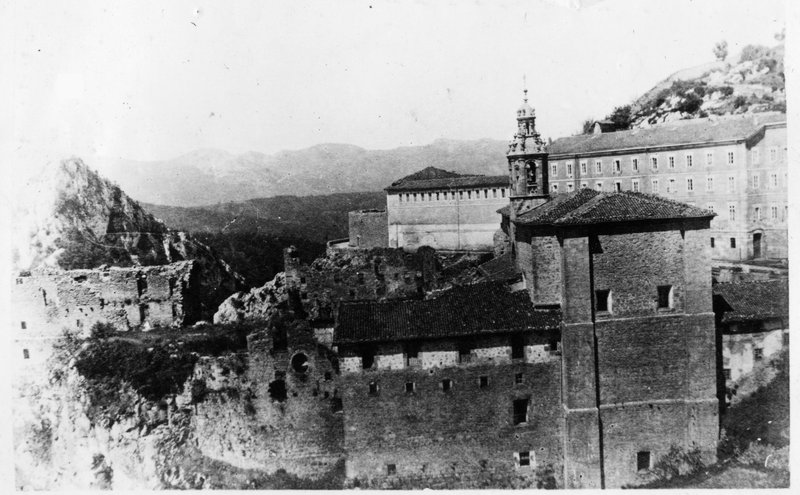

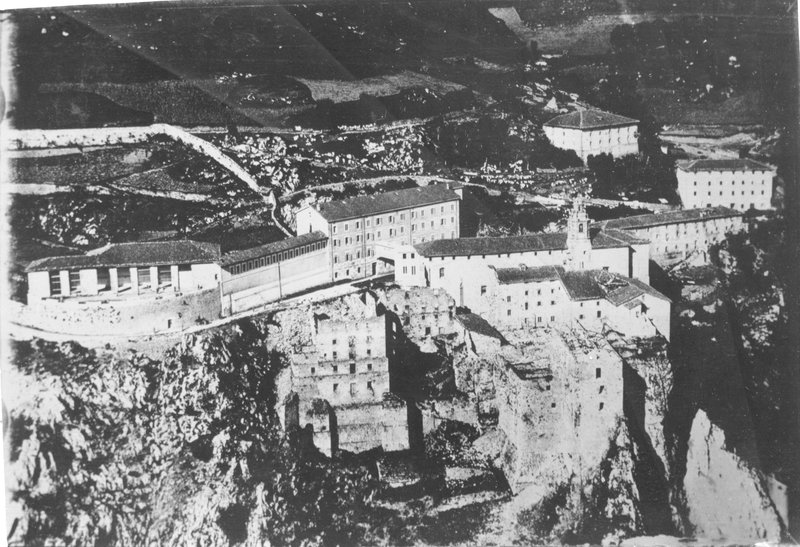

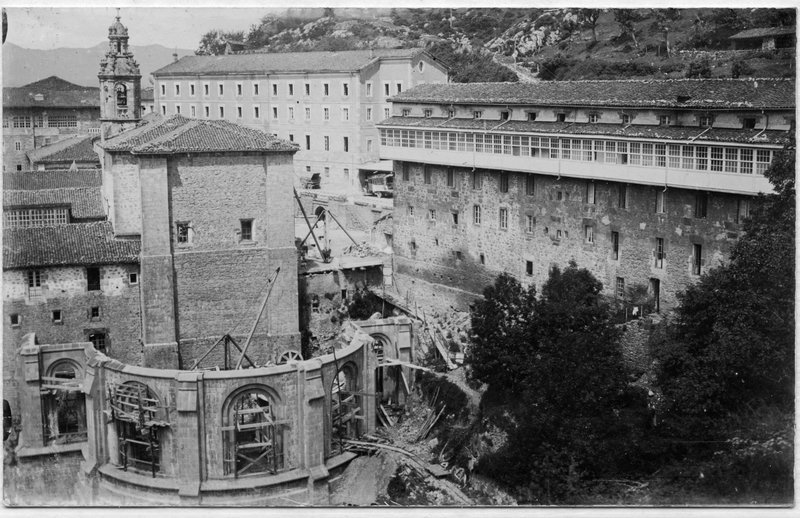

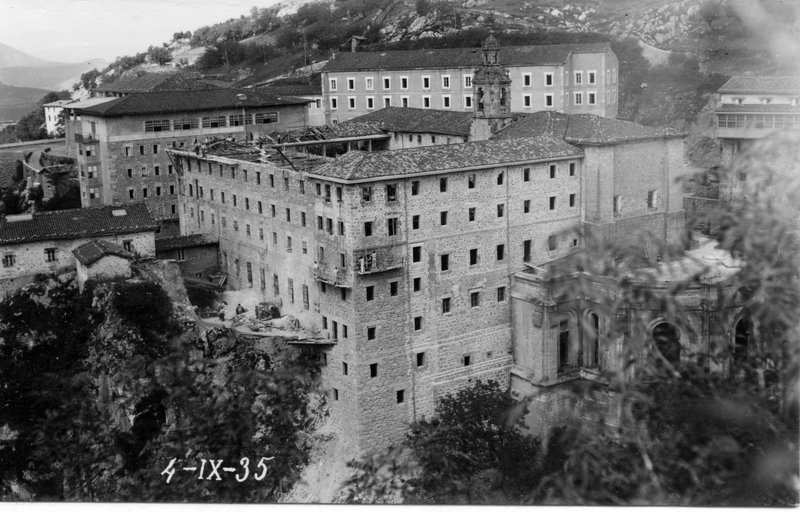

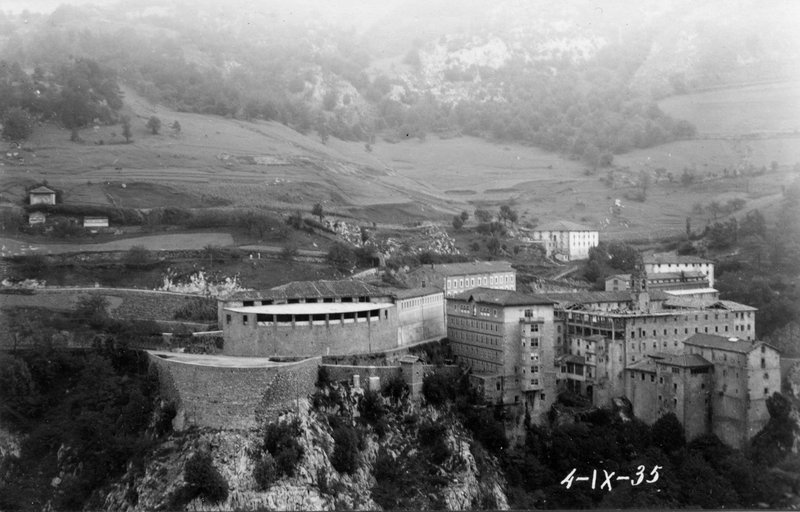

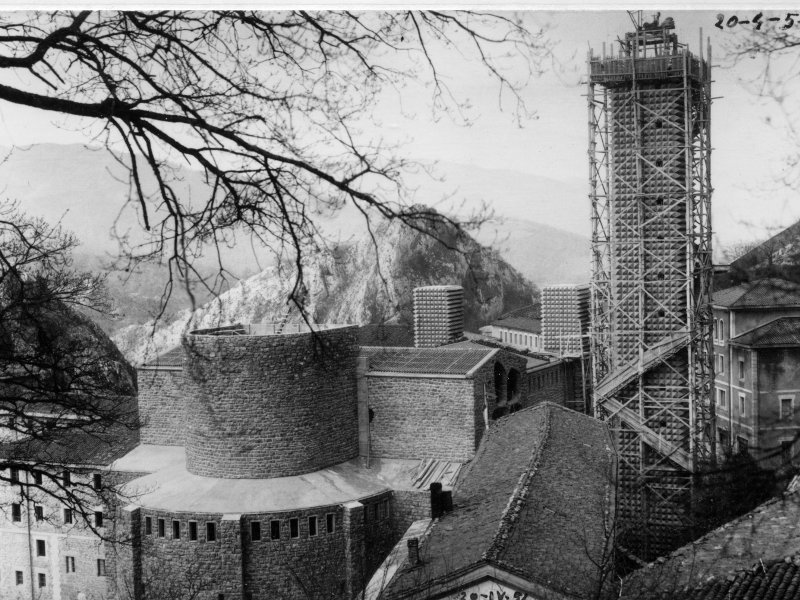

Un nuevo proyecto de ampliación comenzó en 1920. Se pretendía construir un edificio neorrománico del que sólo pudo realizarse la cabecera. Esta parte es la que sirvió de soporte al presbiterio de la nueva Basílica que levantaron más adelante, por el 1955, los arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga. Las obras de Don Pablo tuvieron que pararse por falta de medios económicos y porque este proyecto no cubría las necesidades de espacio para dar cabida a todos los peregrinos. Por ello se pensó en abandonarlo y comenzar a dar los pasos necesarios para construir algo que diera respuesta a las necesidades reales del Santuario. Más de 25 años estuvieron parados los trabajos de ampliación de Arantzazu por falta de financiación.

La elección de Pablo Lete como Provincial de los Franciscanos en 1949 fue clave para la remodelación de la Basílica de Arantzazu. Refundo la Comisión de obras del Santuario y unos meses más tarde, en abril de 1959, se publicaron las bases del concurso para la creación de la nueva Basílica. Los criterios que el jurado iba a tener presentes a la hora de emitir su fallo eran la capacidad y funcionalidad de la Basílica para los peregrinos, que la planta de la iglesia estuviera al mismo nivel que la primera planta del convento y que la iglesia se adecuara a las necesidades ordinarias de la comunidad franciscana.

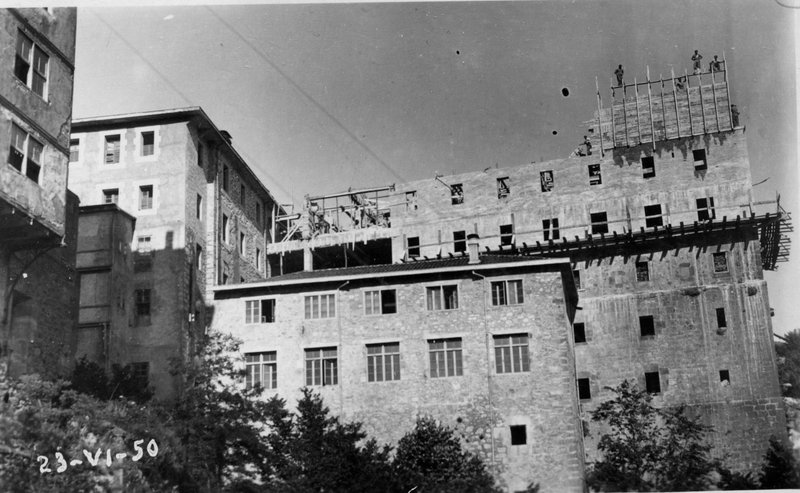

De los catorce proyectos que participaron en el concurso fue el de Francisco Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga el que obtuvo la puntuación más alta: "El jurado, por unanimidad, estima que el anteproyecto que reúne mayor número de estas condiciones es el de los Arquitectos J. Sáenz de Oiza y Luis Laorga, que tiene a la vez un profundo sentimiento religioso, moderno, es decir una arquitectura actual que si no entronca en aquellas arquitecturas tradicionales tan extendidas por el País Vasco, se halla dentro de una gran corriente de arquitectura religiosa moderna". Era agosto de 1950. Se colocó la primera piedra el 9 de septiembre del mismo año, aprovechando la festividad de Nuestra Señora de Arantzazu.

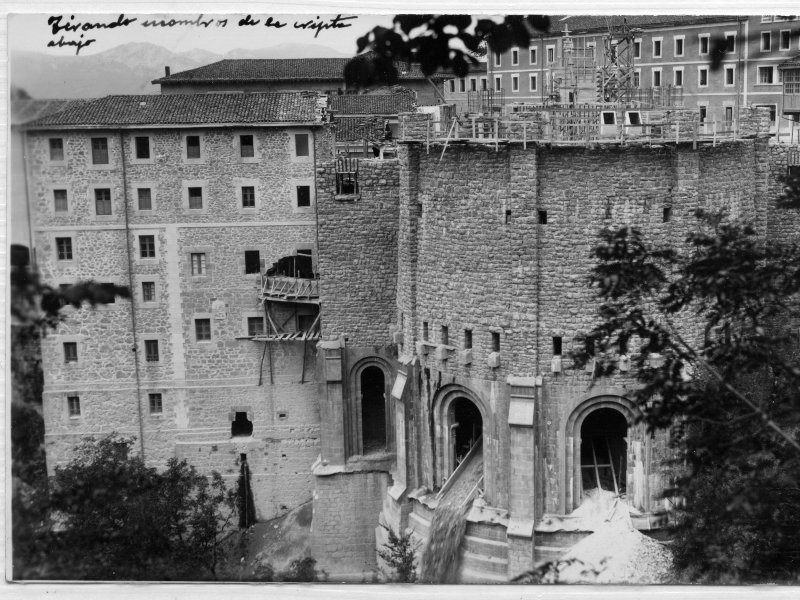

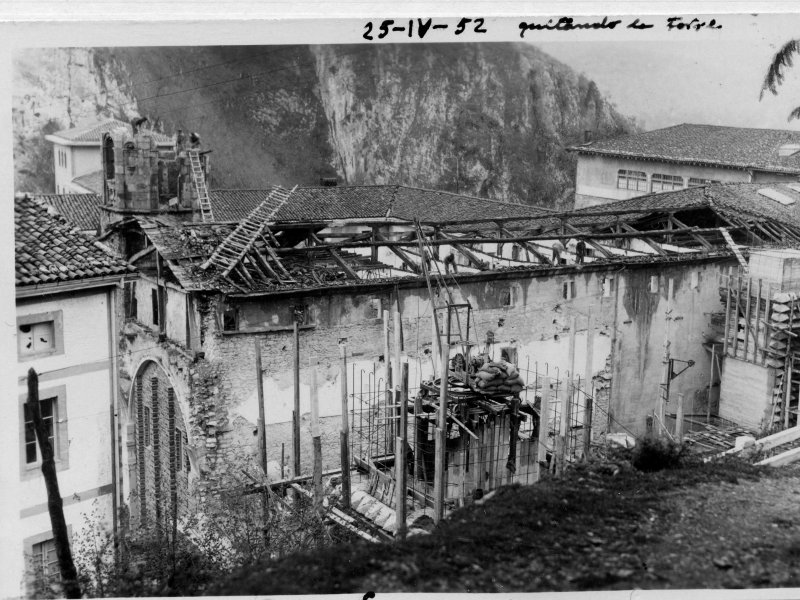

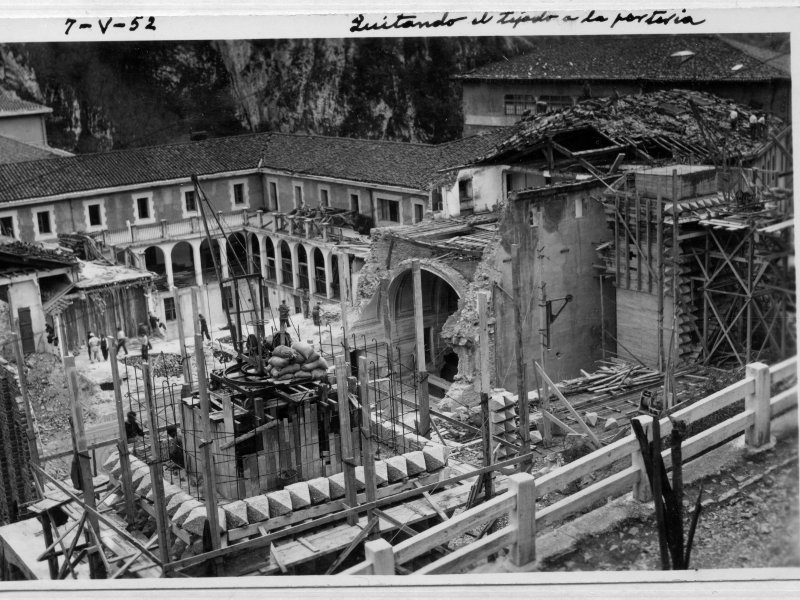

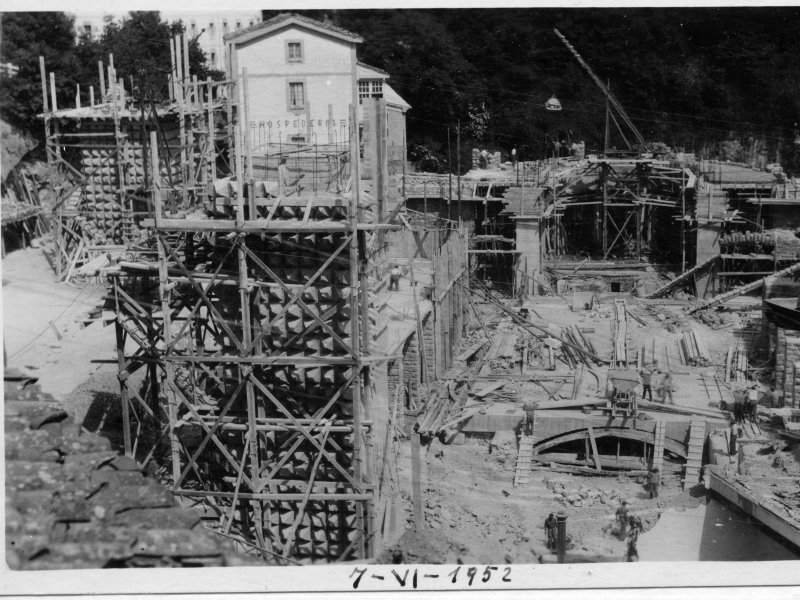

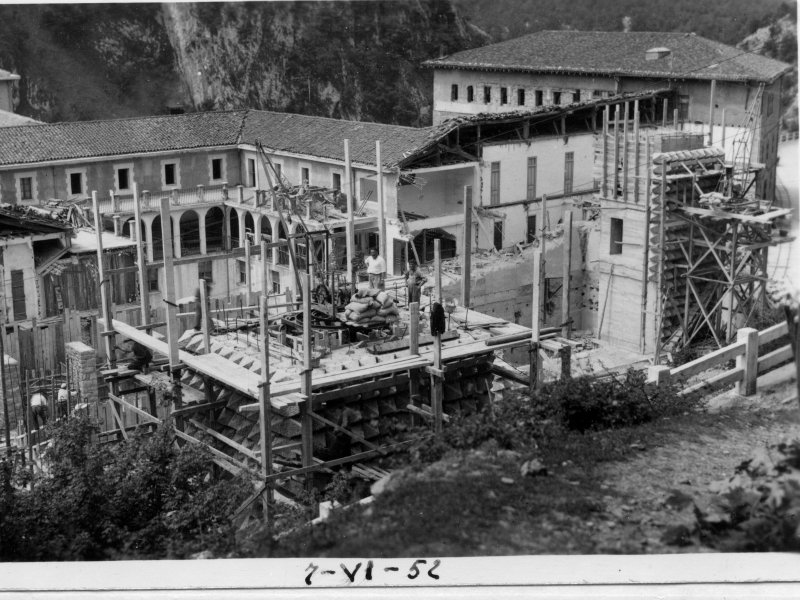

Finalmente, desde la elección del anteproyecto y la colocación de la primera piedra hasta el comienzo real de las obras pasaron bastantes meses. En abril de 1951 empezaron los trabajos que se pensaba iban a concluir en un plazo máximo de dos años. En un primer momento se mantuvo un ritmo acelerado gracias a la colaboración de los estudiantes de tecnología, pero la muerte repentina de Lete en accidente de avión en diciembre de 1952 relanzó el proceso. A este hecho hay que sumarle la separación de los arquitectos que comenzaron a trabajar en estudios separados. La nueva Basílica fue bendecida y abierta al público en 30 de agosto de 1955.

Una vez construida la nueva Basílica de Arantzazu faltaba decorarla según se había establecido: la escultura Jorge Oteiza, las pinturas de la cripta Néstor Basterretxea, el ábside Carlos Pascual De Lara, las vidrieras Javier Álvarez de Eulate y las puertas Eduardo Chillida.

Prohibición a los artistas encargados de la decoración de la nueva Basílica

Rápidamente comenzaron las críticas contra algunas de las obras de decoración por no adecuarse a las normas del arte eclesiástico clásico. La censura no cargó ni contra Chillida ni contra Álvarez de Eulate por lo que pudieron terminar sus trabajos sin problemas. No obstante, Oteiza, Lara y Basterretxea tuvieron que presentar una memoria justificativa y unos bocetos de sus obras ante el Obispo de San Sebastián.

Esperando la definitiva aprobación del Obispo, continuaron trabajando en Arantzazu hasta que en noviembre de 1954 llegó la prohibición. El obispo ordenó la suspensión de la decoración de la Basílica y envió a Roma los bocetos y la memoria de los artistas para su estudio y fallo definitivo. Las noticias que llegaron desde Roma en verano de 1955 fueron las siguientes: "Esta Pontificia Comisión que cuida del coro del Arte Sagrado según las directrices de Santa Sede, tiene el dolor de no poder aprobar los proyectos presentados". El obispo de San Sebastián asumió este informe proveniente de Roma, le adjudicó una capacidad prohibitiva que en realidad no tenía y rebatió lo que un año atrás había decidido. Tuvieron que transcurrir muchos años para que el problema de la decoración se viera solucionado.

"Hemos de manejar la pintura mural, el hierro forjado, la madera, la cal, con los que indudablemente puede conseguirse el ambiente propio de un templo de montaña como el que se proyecta"

Memoria del proyecto De Francisco Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga

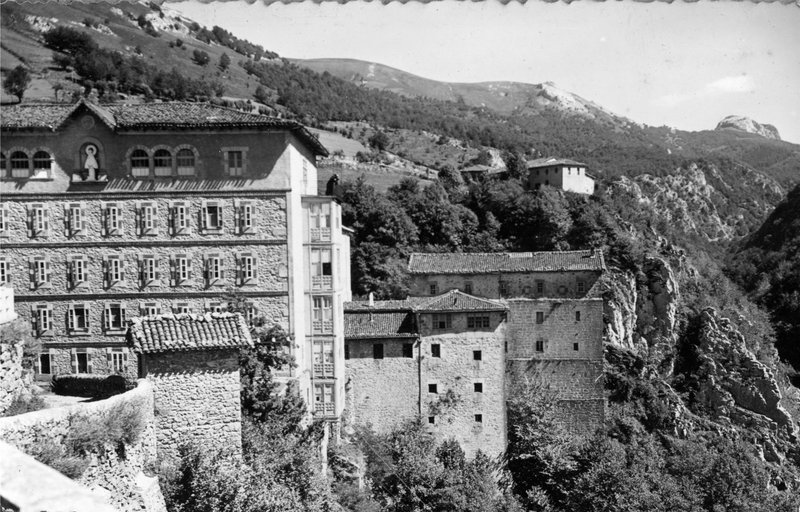

Los arquitectos tuvieron que tener en cuenta el entorno geográfico en el que iba a edificarse y las fusiones que necesitaba cumplir. Por ello idearon una iglesia con aspecto recio y robusto, como las montañas que lo rodean, y con un interior preparado para servir para el culto de la comunidad franciscana y dar acogida a la gran cantidad de peregrinos que se daban cita en el Santuario.

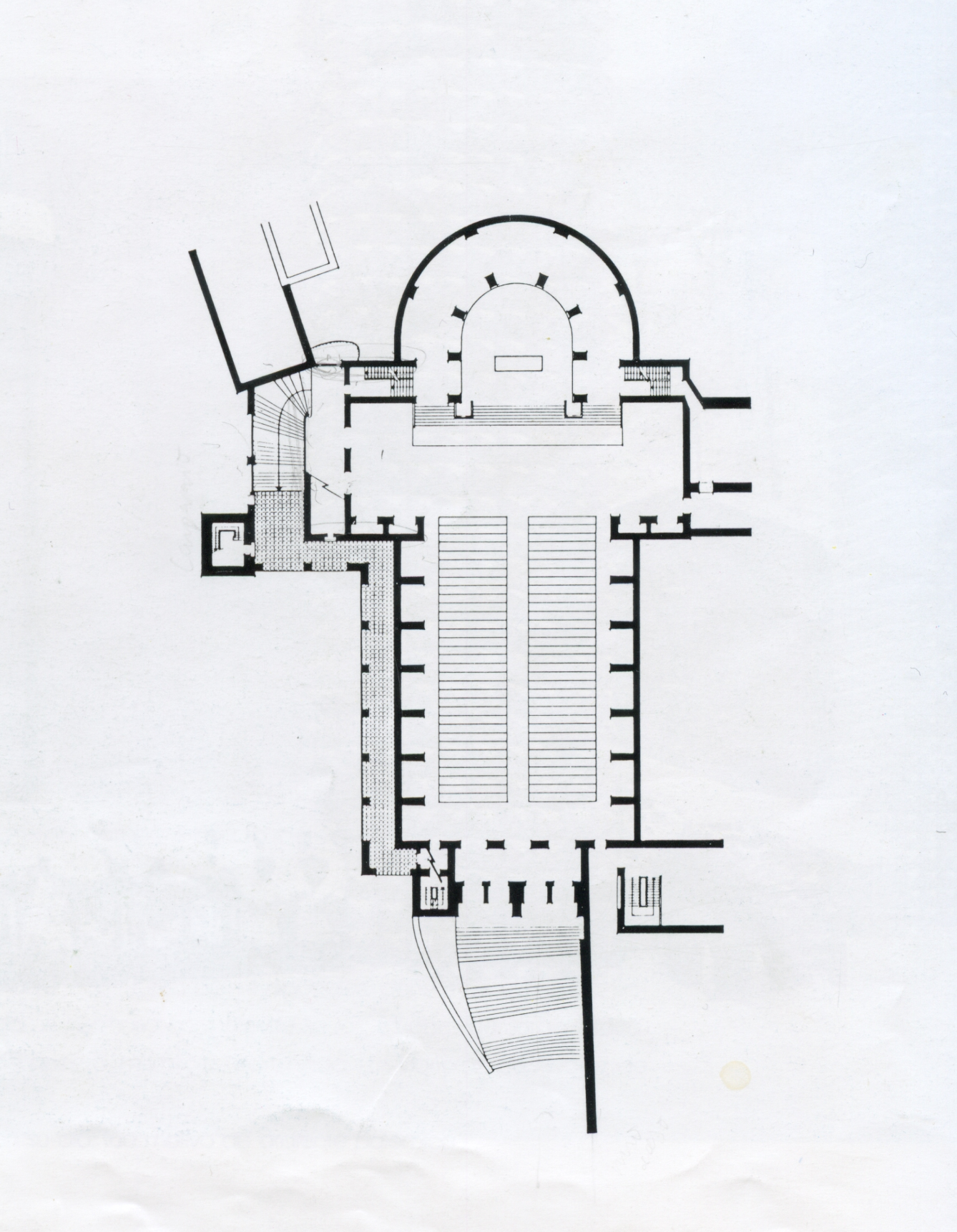

Para el interior los arquitectos se decidieron por una planta de cruz latina. Está formada por una nave longitudinal de 17 metros de ancho, casi 30 metros de largo y 17 y medio de alto. Esta nave está rodeada de catorce capillas, siete a cada lado. La nave transversal tiene 10 metros de ancho y 31 metros de largo y 20 metros de alto.

En cuanto al camarín de la Virgen, por su valor material y afectivo para los guipuzcoanos, Sáenz de Oiza y Laorga decidieron conservarlo tal y como estaba en la iglesia anterior.

Un elemento indispensable a la hora de idear el exterior del nuevo Santuario fue el pórtico. Debido al clima vieron necesario crear un espacio donde se pudieran proteger de la inclemencias los peregrinos. Tiene 36 metros de largo, 4 metros de ancho y 2 metros y medio de alto. Se apoya sobre soportes aislados y el muro cierra lateralmente la nave.

De una explanada emerge un edificio de superficie lisa con una especie de humanices que defiende su entrada y a ambos lados de la pared se levantan dos grandes torres, y otra más apartada en el lado izquierdo, realizadas con piedras talladas en forma de diamante.

Los materiales que se utilizaron en la construcción de la iglesia fueron la piedra caliza y la madera del lugar en los revestimientos y el hormigón armado para la estructura. El objetivo principal era el de adaptar el templo al medio. Como expresaron sus propios creadores, "cabe defender una iglesia cubierta de pizarra o cualquier otro material extraño, más con ellos nunca se conseguiría un enlace ni siquiera mediocre con el paraje. Hay que distinguir entre la verdadera riqueza, la grandeza y la suntuosidad y lo que es puro alarde de ostentación fuera de tono con el ambiente del lugar y el propio tema. Magnífica puede ser una solución de mármoles y bronces, pero sería en este caso tan absurda como es el traje de etiqueta para pasear por la montaña"

La fachada

Apostolado

“Los Apóstoles, como animales sagrados abiertos en canal, nos repiten

que se han vaciado porque han puesto sus corazones en otros.

La identidad real del cristiano es la de sacrificarse así”.

Jorge Oteiza

La labor que se le había encomendado a Oteiza para la fachada era la de convertir algo tan frío y duro como la piedra, algo tan material, tan terrenal en pura espiritualidad. Debía humanizar la materia y representar el alma del cristianismo. El resultado fueron la Piedad, una virgen sin manto, sin adornos, casi sin rasgos fisonómicos y los Apóstoles, catorce figuras descarnadas y descerebradas, que poco tenían que ver con el arte eclesiástico que había predominado hasta el momento.

El escrito que el artista hizo llegar al Obispo de San Sebastián, aunque no le libró de la prohibición, permite comprender mejor qué es lo que los Apóstoles y la Piedad expresan con su particular plástica. “Es un solo tema el que se expresa en la fachada exterior: el de la salvación religiosa y sobrenatural. El conflicto entre el cuerpo, atado a la muerte, y el alma cristiana obligada al amor y a la caridad. Respecto a los Apóstoles, se han eliminado todas las características particulares que pudieran distraer la expresión directa y rotunda del tema religioso que se trata de expresar. Ninguno de los apóstoles pronuncia su nombre, pero todos repiten que son imagen de la Imagen suprema del amor y de la caridad que fue Cristo, que vivió y murió entre nosotros para enseñárnoslo. Estos apóstoles imaginan y enseñan esto. La Virgen en su Asunción está como guiándoles y sosteniéndoles”.

Suponen un homenaje a la naturaleza: el material utilizado para su realización, la piedra caliza, recuerda a las montañas de alrededor; los volúmenes irregulares de la figuras a los dibujos que el agua realizó durante siglos en las rocas y lo pesado de cada módulo a la dureza propia de la montaña.

En cuanto a su composición la obra es simétrica. Los límites exteriores los marcan las figuras que están en las esquinas. Estos dos apóstoles miran al centro y su gesto es lo que envuelve el conjunto. El resto mira hacia arriba, a la madre que observa a su hijo muerto y se encara al cielo.

Fue realmente polémico el hecho de que Oteiza esculpiera catorce apóstoles en lugar de doce. Según decía, lo que representó no fueron catorce apóstoles, sino catorce unos apóstoles. Es decir, pretendía recoger la idea abstracta de la apostolicidad como comunidad abierta al exterior que reclama, a su vez, la presencia de los demás de una manera solidaria.

Puertas

“Quise unir un símbolo de pobreza al trabajo hecho para una Basílica de la orden

franciscana, para comulgar con el espíritu de San Francisco, un ser maravilloso.

Y usé el círculo de simbología solar en homenaje a su Contigo del Sol”.

Eduardo Chillida

Eduardo Chillida estaba empezando a ser reconocido internacionalmente. Recién llegado de París y tras su contacto con las vanguardias europeas, se había instalado en Hernani. “Aquí supe quién era yo. Vi un día por casualidad, que en frente de mi casa había una ferrería, y descubrí aquel mundo oscuro, lejano, primitivo. Descubrí allí el hierro trabajado a golpe de martillo”. Hierro al que ya nunca abandonaría.

Eduardo Chillida estaba empezando a ser reconocido internacionalmente. Recién llegado de París y tras su contacto con las vanguardias europeas, se había instalado en Hernani. “Aquí supe quién era yo. Vi un día por casualidad, que en frente de mi casa había una ferrería, y descubrí aquel mundo oscuro, lejano, primitivo. Descubrí allí el hierro trabajado a golpe de martillo”. Hierro al que ya nunca abandonaría.

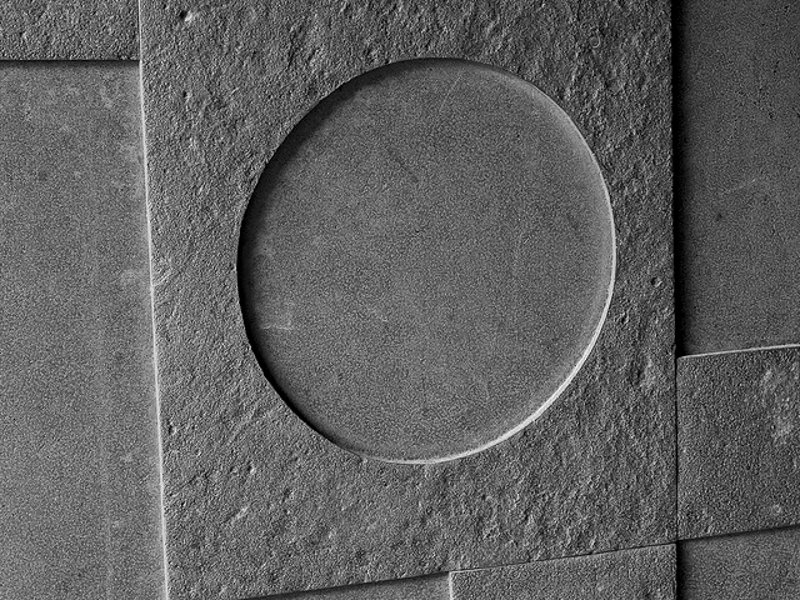

Ese hierro, bruto e infernal de la fragua, es el que utilizó para crear las cuatro puertas de acceso al templo. Unas puertas que están casi sumidas en la tierra tras el descenso de una empinada escalinata y que sugieren el ingreso al mundo de las regiones subterráneas. Forman un collage metálico mediante la superposición de chapas con diferente bruñido. Los ritmos horizontales y verticales de las láminas de hierro, unas sobre otras, crean un espacio de geometrías puras. Las puertas suponen una obra sobria, racional y abstracta cuyos únicos referentes parecen ser el sol y la luna, algún tronco de espino y algunas cruces.

El artista no pretendía hacer unas puertas donde se colocaran esculturas, sino que ellas mismas fueran las esculturas. No todo el mundo se dio cuenta de esa dualidad y puede que por esa razón fueran las puertas, junto con las vidrieras, las únicas obras que pudieron terminarse en 1955 sin problemas superando la prohibición de las autoridades.

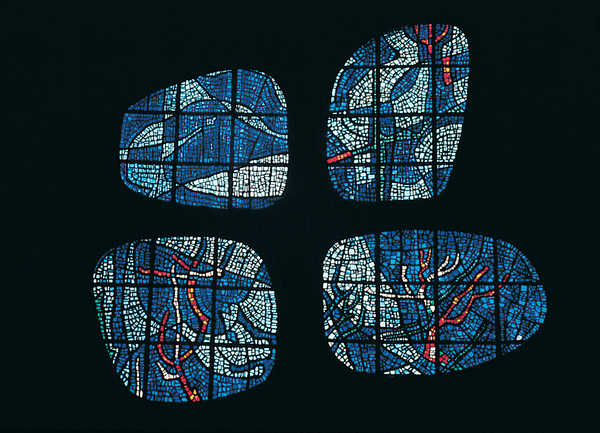

Vidrieras

“He querido hallar la forma y color, en combinación estética,

que facilite un clima de oración, de elevación espiritual.

No he querido hacer catecismo en mis vidrieras”

Javier Álvarez de Eulate

Las vidrieras consisten en ocho espacios de forma redondeada colocados simétricamente a cada lado de la nave transversal en la parte superior del muro. Tienen una estética abstracta con el predominio de formas suaves y ondulantes. El color predominante es el azul con algunas pinceladas de rojo y blanco.

El propio Eulate interpretó así sus vidrieras: “Son composiciones en que las líneas se entrecruzan formando espacios que el color define en claros y oscuros por rigurosa alternancia dentro de una armonía de azules, verdes, violetas y algún chispazo rojo. Fundamentalmente son composiciones abstractas pero con ciertas sugerencias figurativas: formas que recuerdan el espino de la aparición y trozos del paisaje montañoso de Arantzazu que se transfiguran a los huecos irregulares donde se sitúan los cristales y tiñiendo la mampostería de la iglesia de una luz misteriosa azulada”.

Las vidrieras están integradas en la Basílica con gusto y equilibrio. No destacan por sí mismas, sino que se acomodan a la idea general del proyecto limitándose a decorar la casa de Dios.

Abside

“Si le preguntan por el significado de las formas

que hay en el retablo, dígales que representan la paz”.

que hay en el retablo, dígales que representan la paz”.

Lucio Muñoz fue escogido, tras la muerte de Carlos Pascual de Lara, para decorar el ábside de la Basílica de Arantzazu. Muñoz, que era pintor, destacó por sus obras en madera. Ese material le permitía “arañar, raspar y luchar contra el soporte” a diferencia del lienzo y su relieve le daba la dimensión que necesitaba para la expresión artística. Francisco Javier Sáenz de Oiza destacó de su obra su alta emoción espiritual: “Enamorado de la pausa y del silencio interior, que a través de cada cuadro sugiere al espectador una ventana abierta donde la persona en su angustia, cansada de una naturaleza artificial e imposible que ella misma ha creado y que le asfixia, pueda reencontrarse”.

Muñoz pasó largas horas contemplando el paisaje que rodea al Santuario y el retablo que ideó es una prolongación del ambiente de paz que se respira en este paraje. Como principal motivo quiso destacar la figura de la Virgen. “Para conseguirlo he usado símbolos sencillos y fáciles de captar, aunque no he pretendido realizar una figurativa visión sobre los cánones clásicos. De esta forma pretendo que lo narrativo pase a segundo término, con el fin de no distraer al creyente ni disminuir su capacidad de concentración, procurándole el clima necesario para que sienta, mejor que comprenda, a la Virgen”.

El ábside de seiscientos metros cuadrados y realizado en madera tallada y policromada puede dividirse en tres zonas. En la zona baja del retablo y ascendiendo por los laterales colocó la parte terrena. “Son formas de un ímpetu más agreste con colores un tanto opacos y silenciosos que recogen el espíritu de la tierra de Arantzazu y Gipuzkoa”. Esta parte es la que rodea al camarín y es donde la madera tiene un tallado más profundo y una coloración leve pero violenta.

Ascendiendo aparece una coloración en tonos azules. El artista quiso representar con ese color la idea del milagro que supuso la aparición de la imagen de la Virgen. La composición sigue un ritmo ascendente donde se mezclan distintos tonos azules con zonas más oscuras, hasta llegar a la parte superior donde la claridad vence. Es el triunfo de la verdad, que es Cristo, representado con el color azul.

La composición del ábside responde a dos interpretaciones. En la primera, Muñoz coloca tonos oscuros en la parte inferior, simbolizando la sequía, el hambre, el enfrentamiento, hechos anteriores y contemporáneos al milagro de la aparición. Encima del camarín los colores se van aclarando. La guerra termina, comienza a llover y las formas violentas se suavizan. La paz y la tranquilidad llegan, por fin, al pueblo vasco. En la segunda, el mundo hasta la llegada de Cristo vivía en la oscuridad, en el pecado. La Virgen representa el momento donde comienza el cambio. De la Virgen nació Jesucristo, vencedor del pecado y salvador de la humanidad. A partir del camarín, empiezan a aparecer tonos azules, en lucha todavía con el mal, hasta que en la parte superior el color azul representa la victoria de la verdad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario